Cádiz es una ciudad entrañable. Rodeada casi enteramente por el mar, es la ciudad más antigua de Andalucía y una de las más antiguas de Europa. Luminosa, sensual, delicada, tiene la levedad de las ciudades antillanas y, además de muy bella, es de una gran singularidad, especialmente su casco histórico, detenido prodigiosamente en el siglo XVIII. Pero en esta ciudad, ganada por la luz y para la luz, existen también algunos lugares en los que predominan las tinieblas.

Uno de ellos es el Oratorio de la Santa Cueva, localizado en la calle Rosario. Es este un templo de no muy amplias dimensiones, con dos caras, una luminosa, de una belleza exuberante; la otra, oscura, siniestra. El edificio tiene su origen en la Congregación del Retiro Espiritual creada hacia 1730 con el propósito de conmemorar y revivir la pasión de Cristo. Pero el Oratorio como tal se debe al sacerdote, de origen mexicano, José Sáenz de Santamaría, dueño de una enorme fortuna familiar y marqués de Valde Íñigo, título que heredó de su hermano.

Afincado en Cádiz y traspasado de fervor religioso, este bendito padre decidió emplear buena parte de su fortuna en favor de la citada Congregación del Retiro Espiritual. A tal efecto, adquirió una antigua capilla subterránea, más bien una cueva, de ahí el nombre del Oratorio, abandonada desde hacía bastante tiempo y, además de reconstruirla y transformarla por completo, hizo construir encima otra capilla de nueva planta. El conjunto se debe sucesivamente a los arquitectos Torcuato Cayón y Torcuato Benjumeda, el primero de los cuales tuvo a su cargo también una de las numerosas fases constructivas de la Catedral.

La capilla de la planta superior es una joya del estilo neoclásico, construida entre 1792 y 1796. Si usted, viajero, e incluso gaditano, entra por primera vez a este lugar, cuya fachada, casi pasa desapercibida, quedará, sin duda, asombrado, si es que no maravillado. El espacio es, ciertamente, deslumbrante. Consiste en un salón de planta oval, con ocho vanos separados por gruesas columnas jónicas adosadas al paramento, sobre las que apea un entablamento perimetral que da paso a una hermosa cúpula con ocho sencillas vidrieras por las que penetra a raudales la luz. Esta cúpula está decorada con pinturas geométricas, tan hábilmente realizadas que dan la impresión de ser relieves. Se deben a Antonio Cavallani. Entre las columnas, en potentes semicírculos, aparecen pinturas, tres de ellas nada menos que de Goya: La Santa Cena, El milagro de los panes y los peces y El invitado a las bodas. En el presbiterio, en un soberbio templete circular, se encuentra el sagrario, con la puerta de plata labrada, flanqueado por dos ángeles lampareros, bellas esculturas en mármol realizadas por el riojano Cosme Velázquez.

En un espacio como este, uno no puede menos que admirar el arte que en él aparece. Pero al mismo tiempo, no deja de asombrar la inmensa riqueza reunida en un espacio tan reducido, propiedad de una Iglesia que, tal y como ella misma pregona, es heredera del Hombre que murió en una cruz y que, en vida, no tenía donde reposar su cabeza, según confesión propia.

Ahora bien, todo lo que tiene de luminosa, de espectacular esta planta se convierte en sombrío, lóbrego, tenebroso, tétrico y helado en la planta inferior, la antigua cueva, reconvertida en capilla por Sáenz de Santamaría. Se trata de una estancia compuesta por tres pequeñas naves separadas por gruesos pilares de base cuadrada, sin otro elemento decorativo que un sobrecogedor Calvario situado en el presbiterio. Su única luz diurna la recibe a través de la linterna de la cúpula, que cae dramática y espectralmente sobre las figuras del Calvario.

En el edificio sólo podían entrar hombres, pero el que no pertenecía a la Congregación y entraba por curiosidad en la capilla superior, salía de allí como alma que lleva el diablo, porque sólo personas muy religiosas y acostumbradas eran capaces de soportar el profundo silencio del lugar y la monotonía de las ceremonias religiosas que en él se celebraban (Sigo, aunque no al pie de la letra, la descripción que hace Blanco White en su Autobiografía) Entre las seis y las diez de la mañana, cuatro sacerdotes estaban siempre preparados para confesar a los asistentes. Luego, otro sacerdote bisbiseaba, más que decía, la misa, siempre en completo silencio, sin música o ruido alguno.

En la cripta o cueva se reunían exclusivamente los miembros de la citada Congregación del Retiro Espiritual tres veces por semana, al oscurecer. Allí practicaban unos ejercicios piadosos consistentes en meditación, sermón y flagelación. Dos sacerdotes en sus confesionarios estaban dispuestos para confesar al que lo deseara. Tras el sermón, una vez realizada la meditación, otros dos sacerdotes repartían disciplinas hechas de cuerda con gruesos nudos. Concluido el reparto, se apagaba, la, por otra parte, escasa iluminación de sólo tres lámparas de aceite y únicamente se encendía una linterna sorda. Con todo oscuro, el sacerdote director del cotarro, situado en un estrado en alto al fondo de la estancia, iniciaba la narración de la pasión de Cristo. Mientras, los asistentes procedían a despojarse de la ropa superior o de la inferior, dependiendo de la zona del cuerpo que se disponían a castigar. Antes de iniciar los latigazos, "los verdugos de su propio cuerpo", dice textualmente White, se arreaban unos a otros una potente bofetada, en el momento en que el sacerdote director, que ni de coña estaba dispuesto a flagelarse, recordaba la que recibió Cristo de manos del criado del sumo sacerdote.

Terminado el relato de la pasión, empezaban los azotes, acompañados del canto del Miserere, en un contrapunto tan exacerbante como aterrador. El autocastigo no iba de broma, por el contrario, el celo de los flagelantes y con el la violencia de los azotes crecía y crecía conforme avanzaba el canto del salmo, con la sangre ya saltada de la carne salpicando el suelo y manchando las paredes.

Hacia el final del salmo, los asistentes, doscientas o trescientas personas, dice Blanco White, ya en plena catarsis y fuera de sí, acompañaban a los azotes con suspiros, gemidos y gritos frenéticos pidiendo perdón. "Un concierto", dice White, "que sobrepasa en horror todo lo que los novelistas hayan sido capaces de imaginar para impresionar a sus lectores." La flagelación concluía al terminar el salmo y tras unas palmadas del sacerdote director. Luego, después una pausa de cinco minutos más o menos, para que los flagelantes recuperaran sus ropas y se vistieran, volvían a encenderse las lámparas y la ceremonia se daba por concluida.

La flagelación sobre uno mismo o sobre terceros ha tenido una larga tradición en la Iglesia Católica, no en vano el catolicismo es, más que cualquier otra, la religión de la culpa, que es necesario expiar. Todavía se sigue practicando hoy, si bien sólo en algunos lugares, por pocas personas y en Semana Santa.

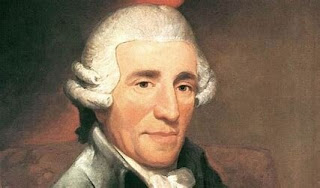

La Congregación desapareció y con ella los flagelantes, pero la capilla tuvo un gran renombre, no sólo en Cádiz, sino incluso más allá de las fronteras del país. ¿Conoce usted, amable lector o lectora el Oratorio de Joseph Haydn para el sermón de las Siete Palabras? Fue escrito para esta Santa Cueva por encargo de Sáenz de Santamaría cuando Haydn era el músico más famoso de Europa. Es una pieza bellísima que el Viernes Santo de cada año se sigue interpretando en este lugar.

El Oratorio, de visita aconsejable, fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1981 por el Ministerio de Cultura.

P.S.

1.-Blanco White fue un excepcional testigo, porque, como sacerdote, un año predicó allí el sermón que antecedía a las flagelaciones.

2.-Hoy, la cripta no presenta un aspecto tan tétrico porque sus muros y pilares están enlucidos y pintados de blanco. Y, por supuesto, no queda rastro de la sangre que mencionaba White. Pero sigue pareciendo un lugar siniestro, sobre todo, si se llega a él tras visitar la capilla superior, que suele ser lo normal.

Imágenes: Internet.

Interesantísimo Rafael. Pero no me imagino trescientas personas en la cueva, con los flageladores en pleno asunto, seguro le daban o salpicaban a los demas. Es igual a lo mejor es una exageración del autor. Religión de la culpa, pero también del perdón, pues lo perdonan todo o se lo perdonan. Un abrazo.

ResponderEliminarWhite dice 200 o 300 personas, dejémoslo en 200. Yo lo que me imaginaba a leer a White era a esos 200, porque eran hombres, arreándose la bofetada unos a otros. La que se armaría allí.

Eliminar